Wie Sie wissen, ist die BERR eine eingetragene Genossenschaft (eG). Damit unterliegt sie (u.a.) dem Genossenschaftsgesetz (GenG). Es ist festgelegt, dass wir einen Vorstand (V; der die Geschäfte führt) haben – und einen Aufsichtsrat (AR; der den Vorstand überwacht). Nun kann man im GenG und in unserer Satzung im Detail nachlesen, welche Aufgaben diese Organe haben.

Aber: Was bedeutet das wirklich in der Praxis? Für den Aufsichtsrat (AR) wollen wir das in unserem Fall einmal genauer betrachten.

Zuerst einmal: Wir haben – neben der Satzung – eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Diese ist nicht öffentlich (für Mitglieder natürlich einsehbar), wurde vom AR selbst beschlossen, und detailliert dessen Tätigkeiten (im Rahmen der vorgegebenen Aufgaben aus GenG und Satzung natürlich). Also z.B. bei Prüfungshandlungen: Wie genau führen wir diese durch, und was ist zu prüfen? Oder: Wie oft im Jahr finden mindestens Sitzungen statt? Alle Mitglieder des AR erhalten diese Geschäftsordnung und müssen sie per Unterschrift anerkennen.

AR/V-Sitzungen

Das „zentrale Instrument“ der Überwachung des Vorstandes durch den Aufsichtsrat sind die gemeinsamen Sitzungen (i.d.R. abends, jeweils ca. 3 Stunden). Bisher alle 3 Monate angesetzt, werden diese mittlerweile alle 2 Monate abgehalten – es gibt einfach viel zu besprechen und zu beschließen. Vor Corona fanden Sitzungen immer in Präsenz statt, mittlerweile hat sich die Online-Variante (Zoom oder Teams) als unser Standard etabliert.

Um in der AR/V-Sitzung Beschlüsse fassen zu können, ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Aufsichtsräte notwendig. Daher wird dies zu Beginn formal abgeprüft und festgestellt. Dann folgt normalerweise der Statusbericht des Vorstandes (Lage der Projekte, finanzielle Situation, Mitgliederstand, usw.) und die Diskussion einzelner Themen. So muss z.B. für Investitionen über 100TSD Euro ein formaler Beschluss vorliegen – das kann der Vorstand nicht alleine entscheiden. Und natürlich gibt es immer auch weitere aktuelle Themen. Die Durchführung der Generalversammlung und der Vorschlag für die Ausschüttung beispielsweise.

Zu jedem Treffen wird ein detailliertes Protokoll erstellt, in dem z.B. auch alle Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse dargestellt werden müssen (wird ggfs. bei der jährlichen Prüfung des Genossenschaftsberbandes kontrolliert).

Prüfungstätigkeiten

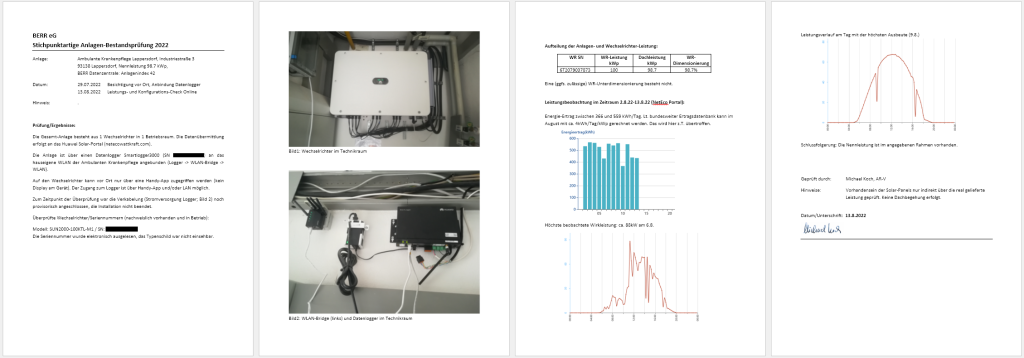

Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, Prüfungen durchzuführen. In unserem Fall teilt sich das auf in „Anlagenprüfung“ und „Unterlagenprüfung“. Beide Prüfungen werden stichpunktartig durchgeführt und erfolgen zusätzlich zu der jährlichen Prüfung des Genossenschaftsverbandes.

Einzelne Mitglieder des AR werden gebeten, diese Prüfungstätigkeiten durchzuführen. Sie erstellen sodann ein kurzes Protokoll und berichten anschließend darüber.

Ausschüsse

Unter der Leitung von AR-Mitgliedern haben wir zwei Ausschüsse gebildet: Einen Marketing- und einen Innovationsausschuss. Dort kann jedes interessierte Genossenschaftsmitglied mitwirken. Treffen finden nach Absprache der jeweiligen Mitglieder statt. Im Moment liegt unser Fokus auf dem Marketingausschuss, denn eine Steigerung der Bekanntheit unserer Genossenschaft und der Mitgliederzahl (Mitgliedereinlagen) ist Basis für die Projekte, die wir realisieren können.

Weitere Treffen

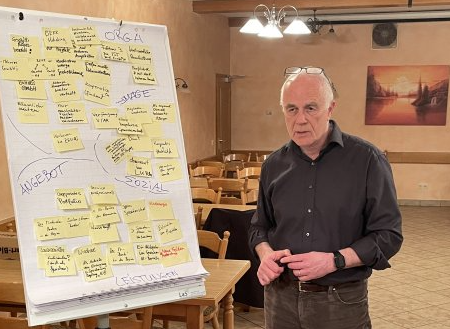

Neben den oben genannten „regulären Meetings“ treffen sich AR und V bei Bedarf auch außerplanmäßig, z.B. zur Vorbereitung der Generalversammlung, oder zu Strategiemeetings („wo sehen wir die Genossenschaft in einigen Jahren – was wollen wir erreichen, was nicht?“). Solche Treffen führen wir ggfs. dann eher in Präsenz durch.

Fazit

Sie sehen, viele der (bei uns bisher immer unentgeltlichen) Tätigkeiten des Aufsichtsrates erfolgen hinter den Kulissen – denn per Definition „wirkt der AR nach innen“. Die Geschäfte der Genossenschaft werden durch den Vorstand geführt – und nur durch diesen.

Es ist also durchaus normal, dass Mitglieder des AR nicht öffentlich als Vertreter der BERR eG in Erscheinung treten (diese Befugnis hätten sie i.d.R. auch gar nicht). Trotzdem tragen sie im Rahmen ihrer Aufgaben dazu bei, unsere Genossenschaft am Laufen zu halten!